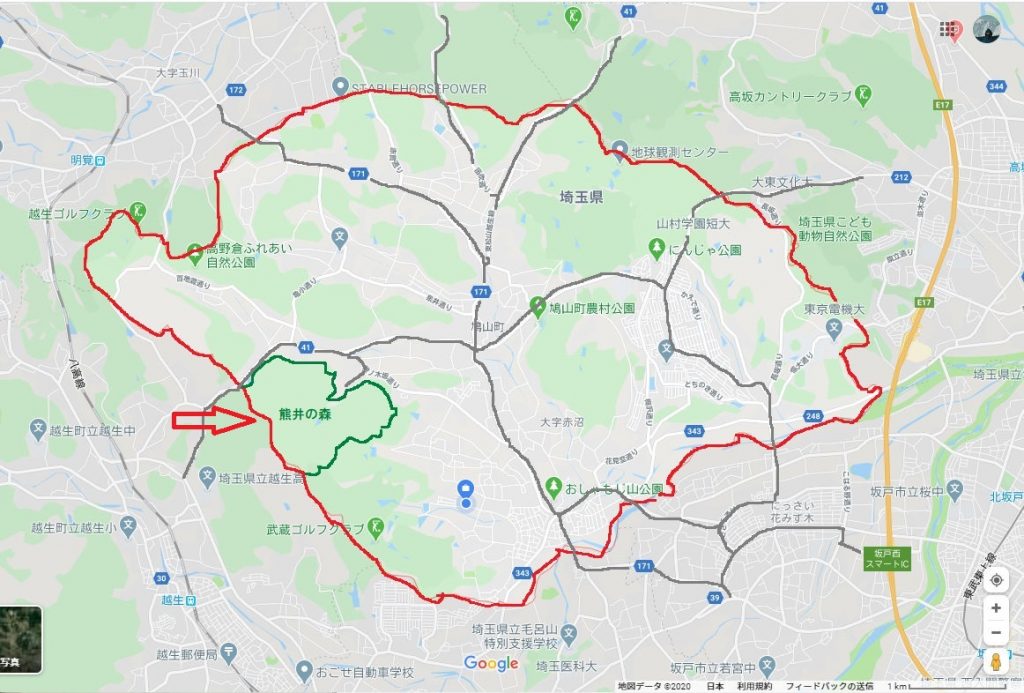

場所と範囲

熊井の森って、どんな森なの?

★関越自動車道と八高線に挟まれた丘陵地、100Haほどの広葉樹が多い森です。

環境省特定植物群落指定の「モミ群落」があり、絶滅危惧種が多数生息し、生物多様性に優れた“生物多様性ホットスポット”とも呼べる里山です。

「生物多様性ホットスポット」は、一般に、生物多様性が高く絶滅危惧種 (レッドリスト掲載種)が多い地域を指し、保全の優先度を決める指標になるものです。日本国内では、島嶼、高山、奥山などと並んで、平地から丘陵地の農地や二次林周辺のいわゆる里地里山地域では、絶滅危惧種が多く、生物多様性ホットスポットとして重要と考えられています。(大阪府発行「大阪の生物多様性ホットスポット―多様な生き物たちに会える場所―」より)

(公財)日本生態系協会の「関東・水と緑のネットワーク」選定地です。

(公財)日本自然保護協会・(公財)日本野鳥の会・(公財)世界自然保護基金ジャパンの三団体が、埼玉県知事、鳩山町町長に、森林地に太陽光発電所事業地にしないよう、また熊井の森の希少種生物保護をはかるように、要望書が提出されています。

(公社)日本ナショナル・トラスト協会によるトラスト地として2019年にNPOはとやま環境フォーラムに助成が開始されています。

熊井の森、石場沼谷津エリア(堀内大 撮影*写真クリックで拡大)

「熊井の森」の動画もぜひご覧ください。https://vimeo.com/653325086(堀口大)

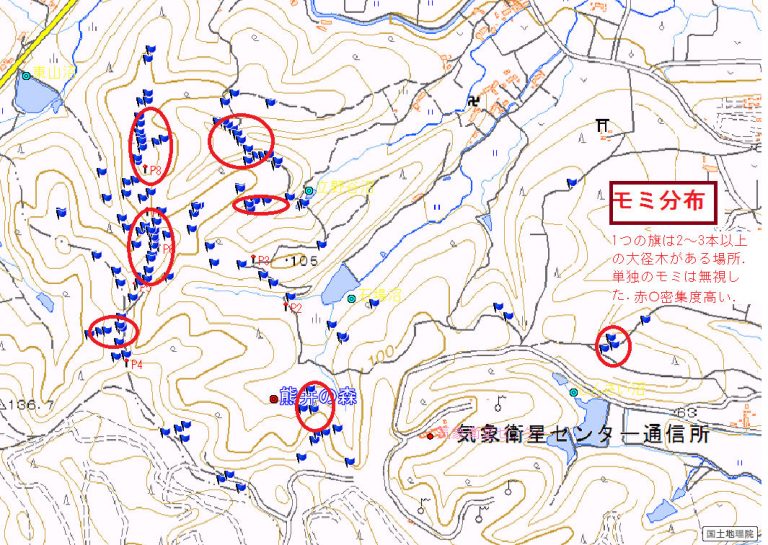

モミの木の群落について

・モミの木は、風にもみもみともみ合うところから「揉む」を語源とするという説もある樹木です。

・モミ材は白く清浄な雰囲気があり、調湿性に優れ、抗菌性があることから、「かまぼこ板」や「おひつ」「そうめんの箱」など食べ物が直接触れる材として、かつては広く使われていました。

・江戸時代末期まで、江戸の町はもちろん、関東平野にはモミの木の林があちこちにありました。ところが、明治維新後、軍需工場や鉄道敷設にともなう石炭燃料による大気汚染等で、あっという間に関東平野から消えていきました。

いまでは、モミの群生林は、埼玉県では秩父市、越生町、鳩山町など5カ所にしかありません。とりわけ鳩山町の「モミ群生林」は、東京に近いまとまった規模の群生林を形成しています。

鳩山町の「熊井のモミ群生林」は「埼玉県レッドデータブック2011年植物編」にも記載されています。

当フォーラムが主催した講演会でのお話

「生物多様性豊かな熊井の森を保全することで、持続可能なまちづくりに貢献をしてくれます。モミはアカマツと同様に、大気汚染や放射能汚染など環境汚染にはとても弱い樹木です。日本の公園緑地制度を確立した北村徳太郎は『理想的な都市はアカマツが育つ都市である』と言っています。アカマツのように汚染された環境に弱い樹木が生育できるということは、健康で安全な環境であることを物語っているからです。アカマツよりもっと環境汚染に弱いモミと暮らせる幸せは地域の財産です」

(公財)日本自然保護協会 亀山章・理事長の講演「浮世絵に見る江戸・東京の緑の変遷」より )

熊井の森の周辺は、まるで『となりのトトロ』に出てくるような「里山風景」が今も残っています。